戦争の引き金になったのは、絶対的貧困でした。

絶対的貧困とは、頑張ったら楽になれるというものではなく、いまのシリア難民と同じで、どうあがいても良くなることはない貧困です。

絶対的貧困とは、頑張ったら楽になれるというものではなく、いまのシリア難民と同じで、どうあがいても良くなることはない貧困です。

この状況を利用されて、支那事変から大東亜戦争、第二次世界大戦に追い込まれたのが、かっての日本でした。

利用したのはソ連です。

アメリカにいるコミンテルンのスパイと、日本にいるコミンテルのスパイの双方に両国は操られいました。ドイツもそうです。

アメリカにいるコミンテルンのスパイと、日本にいるコミンテルのスパイの双方に両国は操られいました。ドイツもそうです。

コミンテルとは1919年から1943年まで存在した、共産主義政党による国際組織です。別名第三インターナショナル。第三と呼ばれるのは前身の組織として第一インターナショナル、第二インターナショナルが存在していたからです。

その罠にはまって起きたのが、2.26事件であり陸軍皇道派でした。結果、皇道派は追いやられ統制派は支那進出を行い翌年盧溝橋事件が起こります。

その一ヶ月後に上海事変、支那事変に発展します。コミンテルンはソ連の一番の脅威であった日本軍を支那や南方に向けさせる事に成功したのです。

その一ヶ月後に上海事変、支那事変に発展します。コミンテルンはソ連の一番の脅威であった日本軍を支那や南方に向けさせる事に成功したのです。

結局、日本は大東亜戦争から第二次世界大戦に追い込まれます。最後のカードは東条さんが持つ羽目になります、彼は置かれた現状から逃げなかっただけだと思います。あるいは遅かった。その段取りをしたのは日本に於ける「社会主義論者」です。日独伊三国軍事同盟や日ソ中立条約を締結、新体制運動を唱え大日本党の結党を試み、さらに大政翼賛会を結成した近衞文麿首相らです。当時、彼らこそコミンテルに取り込まれた人でしょう。(ゾルゲ事件)

戦争の張本人は社会主義であることは明らかです。騙されたのは、日本だけではありません。日本を追い込んだアメリカも同じでした。(開戦の動機になったハルノートを書いたハリー・ホワイト米国務長官はソ連のスパイ)

このことから終戦後には米ソ冷戦という直接対決になり、代理戦争の役割を担って実際にドンパチしたのは北朝鮮・韓国の朝鮮戦争です。沖縄、北方領土もその範疇と言えるでしょう。

レーニン〜スターリンが唱えた主義主張は正義でも実際にやったことは世界を巻き込んだ大戦を裏で操り富を手にした巨悪でした。

ソ連の崩壊で米ソの冷戦は終わりましたが、ソ連という政府が終わっただけで、コミンテルンが無くなったわけではありません。

今、現在でも、社会主義国家を形成する為に、コミンテルンは、世界中で、日夜、暗躍しています。

しかも社会主義国家というのは表向きであって、単に権力を得る為に活動しているだけなのです・・・。

かって日本が陥ったように、困窮する庶民に対し、再分配や保護を訴えるという甘い罠を使って、大量の支持を得て、革命を達成させる手口です。

正義の顔をした悪が一番怖い。

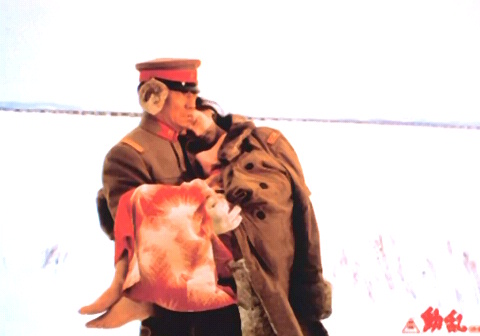

画像は2.26事件と絶対的貧困の苦悩を描いた映画「動乱」から